目次

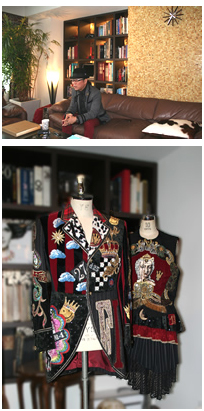

30歳で自身のブランドを立ち上げ、東京をはじめ、ニューヨーク、ミラノなどファッションの最先端都市でコレクションを発表し、国際的な評価を得ているファッションデザイナー・ドン小西さん。エルトン・ジョン、スティングをはじめ、北野武氏やGackt氏等、数多くの芸能人や、幅広い年齢層に熱狂的なファンを持っていらっしゃいます。一方で、ファッション界の第一線で活躍しながらも、テレビや雑誌などメディアで「ファッションチェック」を展開。一般人から芸能人、スポーツ選手や政治家まで一刀両断に斬る辛口コメントは今も健在です。精力的なデザイナー活動を続けるほか、国内企業の制服のデザインや名古屋学芸大学客員教授として後進の指導にあたるなど、ますます多彩な分野で活動の幅を広げるドン小西さんに、人生哲学とは、そして人生を変えたターニングポイントを聞いた。

“坊やちゃん”と呼ばれ、英才教育を受けた幼少時代

「父方の家系はみんな医者で、母方は三重県では一番大きな呉服商。あの頃の医者というのは信用のかたまりでさ。呉服商は資産家だから、自分で言うのもなんだけど経済的には恵まれた家庭だったね。従業員もたくさんいて、呉服に囲まれて育った。店の斜め前には叔父が営む洋装店もあって、店に置かれているファッション誌を見るのが楽しみでね。ファッションというものに魅かれていく素地はそういった環境にあったのかもしれない。

「父方の家系はみんな医者で、母方は三重県では一番大きな呉服商。あの頃の医者というのは信用のかたまりでさ。呉服商は資産家だから、自分で言うのもなんだけど経済的には恵まれた家庭だったね。従業員もたくさんいて、呉服に囲まれて育った。店の斜め前には叔父が営む洋装店もあって、店に置かれているファッション誌を見るのが楽しみでね。ファッションというものに魅かれていく素地はそういった環境にあったのかもしれない。

うちの母親は、いわば『見栄っ張りの極致』。なにせ夏休みの家庭訪問で先生が来るという時に、部屋を洋間にリフォームしちゃったんだから(笑)。あとは、せっせと“付け届け”するタイプ。『どうして学芸会ではいつも僕が主役なんだろう?』と思っていたら、親が先生に貢いでたんだよ(笑)。僕だけ扱いが違う。風邪で熱でも出ようものなら、分厚い布団をかけられて、チョコレート、アイスクリーム、シュークリームと食べ放題。お手伝いさんがついて、いつも身の回りの世話をしてくれてた。

それでついたニックネームが『坊やちゃん』。『坊やちゃん、遊びましょ』なんて、近所の友達がやってくる。最初は『坊や』が自分の名前かと思っていたよ(笑)。習い事は、英語にバイオリンに習字にそろばん、油絵と水彩画、家庭教師も来てたな。外でみんなと遊ぶ時間がなかったから、野球はいまだにルールすら知らない。つい最近まで『スクイズ』って人の名前だと思ってたもん(笑)。

母はきっと“英才教育”というものを与えたかったんだろうね。実際、何ひとつ不自由のない環境だった。大学進学も明確な目的なんてないよ。『俺は工作が得意だから、じゃあ理科系かな』なんて。その程度ですよ。でもたいがいの人は、そんなもんじゃない?あとは親の見栄とか体裁とかね。いま思うと浅はかだなと思うけど、当時は『考え』らしい考えなんか何も無かったよね」

原点は1枚のシャツ。

―――大学の理工学部へ入学したものの、もともと確たる目的も無かったため、そこに面白さは見出せなかった。そんな中、1枚のシャツに出会ったことでドンさんの人生は転がり出す。

「正直、大学はつまらなかった。だいたいの学生が授業をサボって雀荘とかパチンコへ行ってさ。格好もみんな同じ。大人ぶって無精ひげに眼鏡かけて、安酒を飲んで煙草を吸って…。僕はそういうのがカッコ悪いなあと思ってた。 その頃かな。1枚のシャツと出会うんだよね。体にシルエットがピタッと沿って、本当に気に入ったんだ。片方をばらして新聞紙の上に置いて型をとった。もちろん生まれて初めてだよ。赤い布を買ってきてシャツを自分で作ってみた。これが僕が作った第1号のシャツ。感激したねぇ。もっと色んなパターンを自由に、自分の思うように型紙を作れるようになりたいなあと思うようになって。それで文化服装学院に行くんです。大学は辞めちゃった。

「正直、大学はつまらなかった。だいたいの学生が授業をサボって雀荘とかパチンコへ行ってさ。格好もみんな同じ。大人ぶって無精ひげに眼鏡かけて、安酒を飲んで煙草を吸って…。僕はそういうのがカッコ悪いなあと思ってた。 その頃かな。1枚のシャツと出会うんだよね。体にシルエットがピタッと沿って、本当に気に入ったんだ。片方をばらして新聞紙の上に置いて型をとった。もちろん生まれて初めてだよ。赤い布を買ってきてシャツを自分で作ってみた。これが僕が作った第1号のシャツ。感激したねぇ。もっと色んなパターンを自由に、自分の思うように型紙を作れるようになりたいなあと思うようになって。それで文化服装学院に行くんです。大学は辞めちゃった。

でも学校で教えてくれるのは洋裁の技術について。なかなか期待していたことが満たされる環境じゃなかった。そんな時、グラムロック(※1970年代前半に流行したロックのスタイル。代表的なアーティストはT-rexやデヴィット・ボウイなど)に出会ったんだ。まるで頭をガツーンと殴られたような衝撃。なんてかっこいいんだ!と思ったよ。音楽も含めてスタイルそのものがね。グラムロックの聖地はロンドン。そこへ行くためには手段を講じなかった(笑)。とりあえず行くことが先決だから親や友達に金を借りまくって。自分の髪はどんどんロングヘアになって、右半分がグリーン、左が赤とかね。当時は人生のすべてを奪われたほどの魅力とインパクトがあったよ。グラムロックを足がかりに、本格的に洋服にハマっていった。これだなと。

そこからは、授業で教えられたことだけではますます物足りなくなってね。学校の外で我流で研究し始めた。例えば、有名人しか来ないような会員制のディスコへ行って、カッコいい洋服を見つけては、それを全部スケッチするわけ。パンタロンの幅が格段に広いと思ったら、それが何センチがわからないから、その人の隣で踊ってみる。さりげなくスッと裾の横に自分の足を置いて、『俺の靴よりあと4センチ広かったな。じゃ、30センチだな』といった具合にね(笑)。翌日には生地屋へ行って生地を買ってきて、そのパンツを作ったよ。

仕事でも勉強でも、人から教えられたものをそのままやるというのは、自分の個性をつぶしているのと同じことだと思うよ。受験勉強なんて、どれだけ暗記したかによって勝敗が決まって、下手すればそれで人生が決まっちゃうなんてバカげてる。特に若い頃なんて、まるでカラカラに乾いたスポンジみたいに、いろいろなことを感じて吸収できる時期。感性を養う大事な時期をつぶして、知識ばかりを詰め込むなんて本当にもったいない。僕自身がそうだったということもあるけど、自分で『コレだ!』というものを見つけて、自分の頭で考えて、表現するという体験をしないと。受身のままじゃ『やりたいこと』なんて一生、見つからないと思うけどね」

見失ってしまった核心

――30歳でドンさんは「フィッチェ」というブランドを立ち上げ大成功をおさめる。各デザイン賞を総なめにし、ニューヨーク・コレクションにも進出した。フェラーリに乗り、年収数億円という生活。しかしバブル崩壊とともに事業を縮小、一時は20億円の負債を抱えた。

「30代後半から40代初めの頃は、百数十人の社員を抱えて、デザインはほとんど自分ひとりでやって、コレクションがあると3ヶ月間、悩んで悩んで…。振り返ってみると、こんな生活じゃ精神的におかしくなるよね。でも当時はいけると思って、ニューヨークにオフィスを出したり、どんどん事業を拡げていった。本を読んで若い社員を教育したりね。知ったかぶりと受け売りでやっていた。今考えると、『本当のところ、お前の力はどの程度なんだ?』って、そんな自分の核心の課題に気づかないふりをしていたのかもしれない。

「30代後半から40代初めの頃は、百数十人の社員を抱えて、デザインはほとんど自分ひとりでやって、コレクションがあると3ヶ月間、悩んで悩んで…。振り返ってみると、こんな生活じゃ精神的におかしくなるよね。でも当時はいけると思って、ニューヨークにオフィスを出したり、どんどん事業を拡げていった。本を読んで若い社員を教育したりね。知ったかぶりと受け売りでやっていた。今考えると、『本当のところ、お前の力はどの程度なんだ?』って、そんな自分の核心の課題に気づかないふりをしていたのかもしれない。

収入面にしてもそう。40歳そこそこで月収が1000万、2000万になる。でも、やってる仕事とその対価として考えてみると、やっぱりどこかに無理がある。分相応じゃなかった。当時はそれをおかしいと思わなかったんだ。自分に対する客観的な視点が抜け落ちていたんだね」

【ターニングポイント】第2の天職『ファッション・チェック』に出会って変わった

―――負債を抱えながら打開策を考える日々。そこで売り物にしたのは、ほかでもない“自分自身”だった。

「バブル崩壊と共に事業を縮小して融資も途絶えて。さぁ売る物がないぞ、という時に、最後に残った売り物が自分自身だった。この取材みたいに好き勝手なことを言っていたら(笑)、テレビの人たちが面白がってくれてね。もともとテレビを見ては『この人、センス悪いねぇ』とかチェック癖があったから、何か生かせないものかと思って。テレビ局へ行って、スタッフを片っ端からファッション・チェックしたよ。もちろん、どこが悪くて、どう変えればいいかというところまでね。最初は、『こんな顔がテレビに出られるのかな』なんて言っていたんだけど(笑)、スタッフに『ファッション界の“ドン”なんだから』なんて言われて、『ドン小西』と名乗り始めて。朝の情報番組に出ることになって、『ファッション・チェックのドン小西』は生まれた。そこからお茶の間の皆さんにも知られるようになったんです。

ファッションは、その人がそれまで生きてきた『生き様』がダイレクトに表れるもの。だから、日本人はみんなブランド好きで、同じトレンドを追いかけて、街に出ればみんな同じような格好をしているけど、それは人と同じことが安心だと思っていることの表れなんだよね。ただ、本当に『おしゃれな人』というのは、なにもトレンドに敏感とか、高価なものを身につけているわけじゃない。自分のことをよく知っていて、似合う・似合わないがわかっていて、ファッションを自分なりに楽しんでいる人のこと。それはまさにその人が生きてきた軌跡そのものなんだ。

ファッションは、その人がそれまで生きてきた『生き様』がダイレクトに表れるもの。だから、日本人はみんなブランド好きで、同じトレンドを追いかけて、街に出ればみんな同じような格好をしているけど、それは人と同じことが安心だと思っていることの表れなんだよね。ただ、本当に『おしゃれな人』というのは、なにもトレンドに敏感とか、高価なものを身につけているわけじゃない。自分のことをよく知っていて、似合う・似合わないがわかっていて、ファッションを自分なりに楽しんでいる人のこと。それはまさにその人が生きてきた軌跡そのものなんだ。

メディアに出るまでの僕は、『わかる人にだけわかればいい』というスタンスだった。それが許される世界にいたからね。でもテレビに出て、一般の方々のファッションをチェックすると、もっと多くの人にファッションの面白さや魅力を伝えていきたいと思うようになった。デザイナーも天職だけど、今はファッション・チェックも負けず劣らず“天職”だと思ってるよ」

ドン小西からのメッセージ

「いま大学で若い人達に『絶対に成功する3つの要素』という話をしているんだ。まず1つ目は、『自分を知る』ということ。客観性とか分相応。これを知らなければ世間とは関わっていけないからね。できないことは『できない』と認める。何かを売り込んだなら『本当に相手は満足してくれているのか』、何かの役職に就いたのなら『自分の実力は見合っているのか』と、常に客観視していかないと。

たとえば洋服を選ぶ時にしても、『人からこんなふうに見られたい』、『こんなふうにイメージしてもらいたい』という狙いを持っているじゃない。でも、他人が見たときの印象がそれと食い違っていたら、もうそれはおしゃれじゃない。自分が仕掛けたものと外から感じたものとの誤差が少ない。それが『本当のおしゃれな人』。“できるヤツ”ってことでしょ。誤差をまったく無くすのは難しいけど、なるべくその誤差を少なくする努力をしていかないと。

だから第2に、『観察力・洞察力をもつこと』。やっぱり周りを見なくちゃいけない。空気と読む、とか時代の流れを捉えると言い換えてもいい。毎年、『流行色』ってあるじゃない?その時代に流行るものを取り入れると、なんだか人は元気になるんだよね。時代の先端に巻き込まれる快感というものがある。政治家でも社長でも、トレンドをきちんと捉えている人間が発する言葉には説得力があるよね。昨日と今日は違う、今日と明日は違う、ということをちゃんと言える人に、人はついていこうと思うんじゃないかな。

最後に『想像力』。推し量る力。これは今、たくさんの人に一番欠けている力だと思う。本来なら、現在・過去・未来を見つめて、それを捉えられる人が成功するわけだよね。過去を知るには学ぶ、現在を知るには調べる、そして未来を知るには想像する事が必要。想像力が備わったら今度は『創造力』、つまりクリエーションができるようになる。現実にないことを推し量っていく。この事が実は一番難しい。それを教えるのが僕の役割かなと、今はそう思っています。

最後に『想像力』。推し量る力。これは今、たくさんの人に一番欠けている力だと思う。本来なら、現在・過去・未来を見つめて、それを捉えられる人が成功するわけだよね。過去を知るには学ぶ、現在を知るには調べる、そして未来を知るには想像する事が必要。想像力が備わったら今度は『創造力』、つまりクリエーションができるようになる。現実にないことを推し量っていく。この事が実は一番難しい。それを教えるのが僕の役割かなと、今はそう思っています。

よく若い人から、『会社に理想の上司がいない』とか『あんなオヤジになりたくない』なんて声を聞くけど、うだうだ言ってないで飛べよ、と言いたい。自分の頭で考えて、思いきって行動を起こせよってね。だいたい不平不満ばっかり言ってたら、あっという間に自分もそんな『オヤジ』になっちゃう。何か行動を起こすと、成功する時もあれば失敗する時もある。人からなんと言われようと、要は一生に一度の自分の人生をどう生きるかだと、僕は思うな」

(了)

取材・文:森 綾/編集・写真:上原 深音

(2009年11月26日 株式会社ペルソン 無断転載禁止)

ドン小西 どんこにし

株式会社小西良幸デザインオフィス 代表

「ファッションは内面を映し出す鏡」・「大量生産・大量消費ではなく、人を中心にした服作り」が信条のドン小西氏。講演会では、ファッションのみならず、さまざまな紆余曲折から得た人生論や、100人を超える社員…

ターニングポイント|人気記事 TOP5

Vol.02 兄と比較されることで、自分の目標が明確になりました

荻原次晴

Vol.04 鉄板も舐め続ければ穴が開く。 積み重ねていれば転機は必要ない

室井佑月

Vol.03 敵は己の中にあり。自分と向き合うことから逃げない

角田信朗

Vol.01 サッカーを辞めそうになった時、父親の一言が僕を変えました

北澤豪

Vol.05 ここぞという時は腹をくくる。 何歳で勝負してもいいんです

ルー 大柴

講演・セミナーの

ご相談は無料です。

業界25年、実績3万6700件の中で蓄積してきた

講演会のノウハウを丁寧にご案内いたします。

趣旨・目的、聴講対象者、希望講師や

講師のイメージなど、

お決まりの範囲で構いませんので、

お気軽にご連絡ください。