目次

本記事は、講演会のプロである「講演依頼.com」のスタッフが執筆・監修しています。現場で日々、企画づくりから講師アサイン、配信ツール選定、当日の運営、終了後の活用までを支援している立場から、実務で本当に使える手順だけを整理しました。初めての方がつまずきやすいポイントや、現場で起きやすい小さなトラブルも見落とさず、やさしい言葉でまとめています。細かな専門用語を避け、必要な場面には具体例をそえているので、新入社員の方でも読み進めながら準備を進められます。

「オンライン講演会をやりたいけれど、何から手を付ければよいか分からない」「ZoomやTeamsなどの違いが分からない」「当日にトラブルが起きたら不安」という声をよく耳にします。不安があるのは自然なことです。本記事では、オンライン 講演会 やり方の全体像を、企画準備・講師選び・配信サービスと機材・集客・当日の進行・トラブル対策・終了後の活用という流れでやさしく案内します。読み終えたときに「この順番で進めれば大丈夫」と思えるよう、チェックリストと具体的な言い回しまで用意しました。まずは肩の力を抜いて、次の章から基本を一緒に確認していきます。

オンライン講演会の基本

オンライン講演会とは何か

オンライン講演会は、インターネットを使って講師の話を多くの人へ届ける方法です。会場を借りなくても実施でき、全国や海外からも参加してもらえます。移動がないので講師も参加者も負担が少なく、録画して後から見てもらうこともできます。一方で、音が途切れたり画面が固まったりといった配信ならではの悩みが起きやすいです。オンライン 講演会 やり方を考えるときは、「誰に何を伝えたいか」「参加者にどんな行動をしてほしいか」を先に決め、道筋に沿って準備を進めることが成功の近道になります。

配信形式の違い(生配信・録画配信・組み合わせ)

生配信は、その場で質問を受けたり、反応に合わせて話を調整したりできるのが強みです。録画配信は、決めた期間に好きな時間で見てもらえるため、忙しい人にも参加しやすいです。両方を組み合わせれば、当日は生配信で盛り上げ、見逃した人には録画の案内を送る流れが作れます。オンライン 講演会 やり方の選択は、対象の生活リズムや内容の機密度、登壇者の予定に合わせて決めます。迷ったら、生配信を短めに設計し、録画でじっくり復習できる形にすると満足度が上がります。

オンラインならではのメリットと注意点

大きなメリットは、距離の壁をなくし、少人数でも気軽に開催できる点です。また申込フォームや視聴ログから、どの話題に関心が高いかをつかみ、次回の改善に役立てられます。注意点は、回線や機材の不具合、無断録画や資料の扱い、チャットでのマナーなどです。対策として、リハーサルで接続を必ず試し、参加ルールを事前に伝えます。録画や資料の取り扱いは同意をもらい、視聴マナー違反行為への対応手順を決めておきます。事前の準備を丁寧に行うほど、落ち着いて当日を運営できます。

全体の流れ

目的と相手を決める

まず「誰に、どんな変化を起こしたいか」を一文にまとめます。例として「新入社員にオンライン講演会の準備の流れを理解してもらい、自分で進行できる自信を持ってもらう」といった形です。次に、相手の悩みや知りたい内容を書き出し、話す順番を決めます。題名やサブタイトルは、相手が検索しそうな言葉を使い、得られる学びを具体的に入れます。オンライン 講演会 やり方の骨組みはここで固まります。目的と相手像がはっきりすると、講師選び、告知文、当日の進行まで迷いなく決められます。

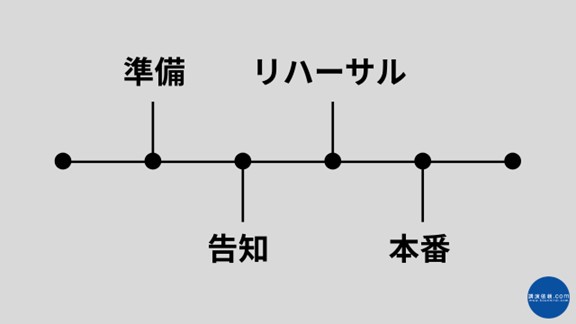

スケジュール例(6ヶ月~4ヶ月前からの進め方)

初めての開催では、少なくとも6ヶ月~4ヶ月前から動くと安心です。最初の6ヶ月~3ヶ月前でテーマと講師候補を決め、会場や配信サービスを選びます。次の2ヶ月~1ヶ月前で申込ページと告知文を用意し、メールやSNSで案内を始めます。開催の1〜2週間前にリハーサルを行い、音・映像・画面共有・質疑の流れを確認します。前日は最終チェック、当日は開始30分前に全員集合し、担当ごとの動きを合わせます。終了後はすぐにお礼とアンケートを送り、録画の準備に入ります。この流れをテンプレートにすると、次回からの準備がぐっと楽になります。

予算と見積もりの考え方

費用は、講師への謝礼、配信サポート、会場や機材、必要に応じて通訳や字幕、広告やデザイン、事務局の運営などに分けて考えます。無料のイベントなら、録画の二次配信や資料のダウンロードで学びを広げ、次の相談につながるよう導線を作ります。有料のイベントなら、見込み人数と参加費を決め、必要経費と比べて赤字にならないか確認します。大事なのは、やりたいことの優先度を決め、使うお金と手間をバランスよく配分することです。迷ったら、音の品質や視聴のしやすさに関わる部分を優先して投資します。

講師と内容づくり

講師選びのポイント

講師は、話す内容がテーマに合っているか、オンラインでも聞き取りやすい声か、過去の評判は良いか、質問に丁寧に向き合えるかを見ます。過去の動画や資料があれば事前に確認し、オンライン登壇の経験が少ない場合は、打ち合わせで進め方をしっかり共有します。オンライン 講演会 やり方の観点では、カメラ目線で話せるか、例え話が具体的か、スライドが見やすいかも大切です。候補が複数いるときは、講師紹介会社など講演のプロに相談することも検討しても良いかもしれません。

講師への依頼と打ち合わせのコツ

依頼時は、目的、対象、開催日時、配信形式(生配信・録画配信・組み合わせ)、話してほしい内容、質疑の範囲、録画や資料の扱いを1枚にまとめて共有します。打ち合わせでは、開始のあいさつから終わりの案内までの言い回しを合わせ、合図の出し方(チャット・手元メモ・合図の言葉)を決めます。スライドの枚数や文字量の目安、動画の再生方法、トラブル時の連絡先も確認します。信頼関係ができるほど当日の判断が速くなり、安心して進行できます。

配信サービスとツール

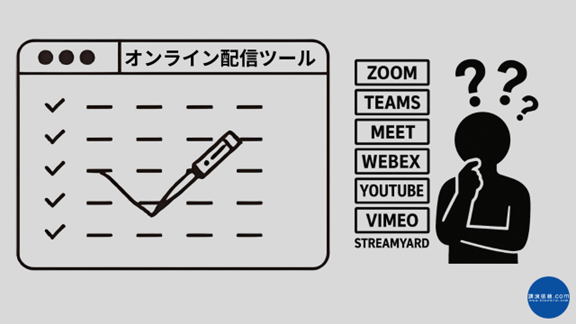

配信ツールを選ぶときの比べ方

比べるポイントは、参加できる人数、スマホやタブレットで見やすいか、申込から視聴までが分かりやすいか、質問や投票が使えるか、録画や字幕が簡単か、入室の安全設定が整っているかです。会社のルールで使えるサービスが限られている場合もあるので、早めに確認します。複数登壇や多拠点からの接続があるなら、場面の切り替えがしやすいかも大事です。初めてなら、操作画面がシンプルで、利用者が多く情報が探しやすいサービスを選ぶと安心です。

申し込みから視聴までの流れづくり

申込ページには、講演の内容、対象、日時、登壇者のプロフィール、参加方法、録画の有無、注意点を一画面で分かるように載せます。フォームは入力項目をできるだけ少なくし、完了までの手順を短くします。登録後の自動メールには、視聴URL、推奨環境、当日の連絡先、カレンダー登録を入れます。開催3日前と当日朝、開始30分前にリマインドを送り、迷惑メール対策の案内も添えます。オンライン 講演会 やり方の要は、迷わず参加できる導線を整えることにあります。

参加ルールと安全対策

入室方法は、個別の招待リンクや待機室の利用、表示名のルール、マイクやカメラの初期設定を決めておきます。録画やスクリーンショットの扱い、資料の配布方法、チャットの公開範囲、質問の受け付け方も文章で伝えます。荒らし行為を防ぐため、共同の進行役を置き、入室承認や退室の手順を確認します。緊急時の連絡網と、別の会議室URLへの避難ルートを台本に入れておくと、想定外の事態でも落ち着いて対応できます。

主要サービスの比較(Zoom/Microsoft Teams/Google Meet/Webex/YouTube Live/Vimeo/StreamYard/OBS)

■ Zoom(ウェビナー/ミーティング)

【特徴】

・世界的に普及しており、参加者側の操作が直感的です。

・ウェビナーアドオンでQ&A・投票・申込連携が使いやすいです。

・ブレイクアウトや共同ホストなど運営の基本機能がそろいます。

【長所】

・参加導線が分かりやすく、初めての参加者でも迷いにくいです。

・運営ノウハウや解説情報が多く、トラブル時の自己解決が進みます。

・録画や自動字幕など配信の標準機能が充実しています。

【短所】

・ウェビナー機能は有料で、参加上限や機能がプラン依存になります。

・演出を強化するには外部スイッチャーやエンコーダの併用が必要です。

・URLの取り扱い次第で拡散リスクがあり、アクセス制御の設計が要ります。

【価格帯】

・月額の目安:有料プラン+ウェビナー追加で数千円〜(規模により増減します)

【対応人数】

・数百〜数万(契約プランに依存します)

【アーカイブ配信機能】

・あり(クラウド録画で共有可能)

■ Microsoft Teams(ウェビナー)

【特徴】

・Microsoft 365と連携が強く、社内利用に向いた設計です。

・社内アカウントやポリシー管理と親和性が高いです。

・PowerPointやOneDriveとの連携運用がしやすいです。

【長所】

・社内認証やセキュリティ運用をまとめやすいです。

・資料の共同編集や会議招待の流れがスムーズです。

・録画の保存や権限付与が社内ルールに合わせやすいです。

【短所】

・外部参加はアカウントやブラウザ制限で戸惑うことがあります。

・UIに慣れるまで操作が分かりにくい場面があります。

・大規模な外部配信の演出には機能面で限界があります。

【価格帯】

・月額の目安:Teams有料プラン+ウェビナー機能で数百円〜数千円/人(契約条件により変動)

【対応人数】

・最大1,000名程度(ビューのみ拡張あり)

【アーカイブ配信機能】

・あり(録画はOneDrive/SharePointへ保存)

■ Google Meet

【特徴】

・ブラウザ主体で軽快に動き、セットアップが簡単です。

・自動字幕が使いやすく、短時間の打ち合わせと相性が良いです。

・Google カレンダー連携で招待作成が素早く行えます。

【長所】

・URL発行から参加までの手順が短く、迷いにくいです。

・PCの負荷が比較的軽めで、環境の差が出にくいです。

・字幕表示がワンクリックで使え、視聴者にやさしいです。

【短所】

・本格的なウェビナー機能や申込〜視聴の一体管理は弱いです。

・ブレイクアウトやQ&Aなどは運用で工夫が必要です。

・参加者管理や演出を強めるには外部ツールが必要です。

【価格帯】

・月額の目安:Google Workspaceの各プラン料金(録画は対象プランで提供)

【対応人数】

・100〜500名(プランにより異なります)

【アーカイブ配信機能】

・あり(録画機能)

■ Cisco Webex(Webex Webinars)

【特徴】

・音声処理やノイズ除去に強く、会議品質に定評があります。

・セキュリティ関連の設定項目が豊富です。

・電話回線との併用などハイブリッド運用に向きます。

【長所】

・音声品質が安定しやすく、聞き取りやすいです。

・入退室や権限設定が細かく、統制のとれた運営ができます。

・大規模配信の実績が多く、業務利用と相性が良いです。

【短所】

・操作や設定項目が多く、慣れるまで時間がかかります。

・参加者側にアプリ導入やブラウザ制限が生じることがあります。

・費用感が高めになりやすく、小規模開催では過剰になることがあります。

【価格帯】

・月額の目安:規模により数千円〜(大規模は要見積もり)

【対応人数】

・1,000名以上の大規模枠あり(契約容量に依存)

【アーカイブ配信機能】

・あり(クラウド/ローカル録画)

■ YouTube Live

【特徴】

・公開配信に強く、到達範囲を広く取りやすいです。

・アーカイブを自動で残せるため、見逃し視聴に向きます。

・視聴は基本ログイン不要にでき、参加のハードルが低いです。

【長所】

・超大規模でも配信が安定しやすく、拡散力があります。

・埋め込みが簡単で、サイト連携がしやすいです。

・検索や関連動画からの自然流入が期待できます。

【短所】

・申込管理や個別の参加者把握が難しく、計測が限定的です。

・限定公開でもURL拡散のリスクがあるため注意が必要です。

・低遅延設定でも数秒〜十数秒の遅延が残ることがあります。

【価格帯】

・配信は基本無料(別途制作費は発生)

【対応人数】

・非常に大規模に対応(チャンネル状態・設定に依存)

【アーカイブ配信機能】

・あり(自動アーカイブ)

■ Vimeo(Vimeo Events)

【特徴】

・パスワード保護やドメイン制限などアクセス制御が細かいです。

・ワイトラベル寄りで、プレイヤーのブランド統一がしやすいです。

・アーカイブやチャプター管理が行いやすいです。

【長所】

・限定公開での学内・社内向け配信に使いやすいです。

・再生プレイヤーの見た目を自社トーンに合わせられます。

・ライブからオンデマンドへの切り替えが簡単です。

【短所】

・英語UI前提の箇所があり、慣れるまで時間がかかります。

・コメントやQ&Aなどの双方向機能は弱めです。

・費用が高めで、規模によっては過剰投資になりやすいです。

【価格帯】

・月額の目安:上位プランでライブ対応(要見積もりの場合あり)

【対応人数】

・数千〜数十万規模まで対応可能(プラン依存)

【アーカイブ配信機能】

・あり(オンデマンド化・DVR対応)

機材と配信環境

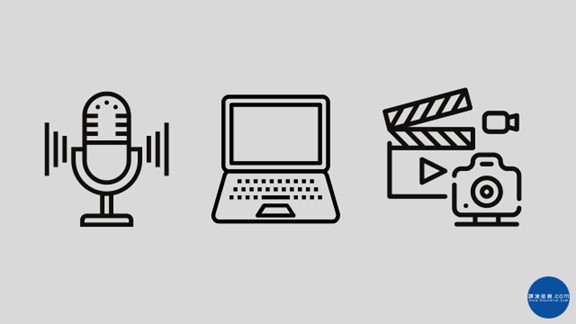

カメラ・マイク・照明の基本セット

カメラはフルHD対応を目安にし、目線の高さに合わせて固定します。マイクは周囲の音を拾いにくいタイプを選び、口元からこぶし一つ分ほどの距離を保ちます。照明は正面に明かりを置き、左右の影を小さくする補助の明かりを加えると表情が見やすくなります。背景は余計な物を映さず、バーチャル背景を使うときは縁が崩れないかを事前に確認します。音は聞き取りやすさに直結します。静かな部屋を選び、カーテンやラグで反響を抑えると、話の内容が伝わりやすくなります。

ネット回線とパソコン設定

配信側はできるだけ有線でつなぎ、上り回線の速度と安定性を事前に計測します。無線しか使えない場合は、ルーターに近づけ、他の機器の通信を減らします。パソコンは不要なアプリを閉じ、通知や自動更新を止めておきます。画面共有では、デスクトップ全体ではなく必要なウィンドウだけを共有すると、操作ミスが減ります。録画はパソコン本体とクラウドの両方で残すと安心です。いざという時に切り替えられるよう、モバイル回線の予備も用意します。

会場・背景・著作権の配慮

外部スタジオは安定した回線や照明が使えますが、費用が増えます。社内の会議室を使う場合は、外の音が入りにくい部屋を選び、ドアの開閉や館内放送の時間を避けます。背景に写るロゴや資料の著作権、人物の写り込みには注意が必要です。BGMや画像素材は、使ってよいものかを確認し、引用は出典を明記します。オンライン 講演会 やり方では、配布資料の差し替え期限を早めに設定し、問題が見つかっても直せる時間を確保します。

集客(人を集める)

告知チャネルと文章の作り方

知らせ方は、メール、SNS、社内連絡、業界コミュニティ、パートナー企業からの紹介など、相手が普段よく見る場所を優先します。文章は、誰向けか、何が学べるか、いつどこで視聴するかを最初に書き、申し込みボタンを目立つ位置に置きます。タイトルは、オンライン 講演会 やり方のように検索されやすい言葉を入れ、サブタイトルで具体的な学びを3点ほど示します。短い予告動画をSNSに載せると関心が高まり、メールの案内と合わせて申し込みが進みやすくなります。

参加率を上げるメールの送り方

登録直後のメールで、視聴方法と見どころ、推奨環境、当日の連絡先を明確に伝えます。開催3日前のメールでは、当日までに準備してほしいことを短くまとめます。当日は朝と開始30分前に案内を送り、カレンダーの予定を再添付します。欠席した人には、録画や資料の案内を後日送ります。件名や送る時間は、複数の案を試して、開封されやすいパターンを見つけていきます。丁寧で親しみやすい文体を心がけると、安心して参加してもらえます。

当日のリハーサルで確認すること

本番1週間前のリハーサルでは、入室の流れ、音声と映像、画面共有、動画再生、質問や投票の操作を全員で試します。進行表に沿って開始から終了までのセリフや合図を合わせ、トラブル発生時の連絡方法を決めます。前日には、機材の接続、アプリの更新停止、資料の最終版、連絡先一覧を再確認します。当日は開始30分前に集合し、音量や明るさ、カメラの位置、録画の開始を確認します。準備を重ねるほど心に余裕が生まれ、落ち着いて話せます。

トラブル対策

音や映像の不具合への一次対応

音が出ない場合は、マイクのミュート解除、入力先の切り替え、USBの抜き差し、アプリの再起動の順で試します。ハウリングが起きたら、スピーカー音量を下げ、イヤホンを使います。映像が乱れるときは、仮想背景をオフにし、不要なアプリを閉じ、解像度を一段下げます。視聴者側で問題が起きたときに備え、画像付きの案内手順を配っておくと自己解決が進みます。進行役は、状況を短く説明し、数分で復旧見込みがない場合は、別URLや電話音声への切り替えを判断します。

視聴マナー違反や炎上を防ぐ手順

公開での開催では、入室を承認制にし、表示名のルールを決めます。チャットの投稿は「質問」「感想」など種類を分け、進行役が目を通してから取り上げる形にします。迷惑行為があれば、静かに退室処理を行い、関係者間で記録を残します。発言が切り取られて誤解を生むのを防ぐため、資料は文脈が分かる表現に整えます。SNSで広がる可能性も踏まえ、センシティブな話題は事実確認をしてから回答します。緊張が高まった場面では、司会が落ち着いた口調で進行を整えます。

予備の体制と切り替え方法

重要な講演では、予備の回線と予備のパソコン、別の会議室URLを用意します。スライドは複数の担当者が開けるように共有し、講師の回線が切れた場合は、進行役が台本を読み上げて時間をつなぎます。音声だけでも続けられるよう、電話参加の手順も事前に確認します。録画はクラウドとローカルの二重で取り、どちらかが失敗しても残せるようにします。中止になった場合の振替や返金の方針は、申込時に伝えておくとトラブルを小さくできます。

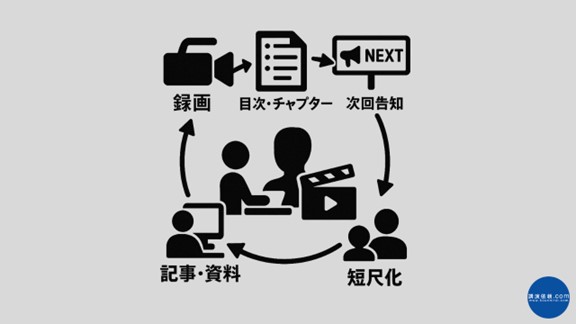

終了後の活用

アンケートと振り返り

アンケートは、満足度、役に立った点、改善してほしい点、離脱しそうになった瞬間、次に聞きたいテーマなど、最小限の項目で作ります。自由記述は、良かった点と改善点の両方を引き出せるようにします。結果は運営チームで共有し、次回の題名や時間帯、進行方法の見直しに生かします。回答してくれた人には、録画や関連資料の案内をすぐに送り、学びを定着させます。小さな気づきでも記録し続けることで、次の開催ほどスムーズになっていきます。

録画の配信と資料化

録画には見出しや章立てを付け、目的の場面へすぐ飛べるようにします。よく見られた部分は短い動画として切り出し、案内メールやSNSに活用します。資料は図や写真の権利を再確認し、必要に応じて差し替えます。記事やスライドに再編集して配布することで、参加できなかった人にも学びを届けられます。オンライン 講演会 やり方の価値は、当日だけでなく、終わった後にどれだけ活用できるかにもあります。

次の行動につなげる

講演の最後や終了メールでは、「資料を受け取る」「次回の案内を希望する」「個別の相談を予約する」など、次にしてほしい行動を一つに絞って案内します。担当者が電話やメールで丁寧にフォローすると、学びが具体的な行動に変わります。社内向けなら、上司への共有用サマリーを配り、部門での実践を後押しします。社外向けなら、関連テーマの講演や事例の紹介につなげると、関係が長続きします。

よくあるつまずきと改善のコツ

離脱を減らす話し方・見せ方

離脱の主な原因は、導入が長い、文字が多すぎる、音が聞き取りにくい、期待と内容が合っていない、などです。最初の3分で学べることをはっきり伝え、早い段階で結論を示します。10分に一度は、簡単な質問や投票を入れて集中を保ちます。スライドは大きな文字で、余白を取り、重要な言葉は繰り返します。声の強弱や間を意識し、話題を切り替えるときは一息置くと、聞き手がついてきやすくなります。

属人化を防ぐ進め方

運営を特定の人に頼りすぎないために、台本、チェックリスト、想定質問と回答、トラブル時の対応表、メールの文例、振り返りのまとめを共有フォルダに整理します。誰が見ても同じ手順で進められるよう、図や画像で説明を入れます。新しく入ったメンバーには、過去の録画を見てもらい、成功した点と課題を学べるようにします。仕組みで支えることで、担当が替わっても品質を保てます。

小さく始めて早く学ぶ

完璧を目指して準備が長引くより、小規模で一度やってみる方が学びが大きいです。短いオンライン講演会で、題名、時間帯、話の配分、やり取りの方法を試します。結果をもとに改善点を1〜2個に絞り、次の回で必ず直します。これを数回繰り返すと、自分たちなりの型ができ、準備にかかる時間も短くなります。録画を見返して、言い回しやスライドの見やすさを客観的に確かめる習慣をつけます。

チェックリスト(保存版)

開催前に確認すること

目的と対象、題名とサブタイトル、講師の依頼と合意、配信サービスの選定、申込ページとフォームの公開、案内メールの設定、リマインドの予定、資料の最終版、機材と回線の準備、リハーサルの実施、録画と資料の取り扱いの同意、緊急時の連絡網、参加者向けの視聴ガイドをそろえます。抜け漏れがないよう、チェック欄つきの表にして関係者で共有します。

当日に守ること

開始15〜30分前に集合し、音・映像・画面共有・録画を再確認します。待機画面の表示、開始のあいさつ、質問の集め方、時間配分、終了の案内までを台本どおりに進めます。進行役、配信担当、サポート担当の役割を明確にし、連絡手段を一つに統一します。トラブルが起きたら、短く状況を説明し、別ルートへの切り替えや後日の案内で参加者の不安を減らします。

48時間以内に行うこと

当日中にお礼とアンケートを送り、48時間以内に録画と資料を案内します。未参加の人には見逃し配信の案内も送ります。よくあった質問をまとめ、次回の案内に活用します。運営チームでは、良かった点と直したい点を3つずつ挙げ、次回までに直す項目を決めます。早い振り返りが、次の成功につながります。

目的別の注意点

社内向け講演

社内向けは参加が必須のことが多く、閲覧できる端末やネットワークの制限が強い場合があります。会社の認証を使うか、限定公開の視聴ページを用意し、録画は社内だけで見られる設定にします。質問は匿名でも受けられる形にすると意見が集まりやすいです。資料には社外の情報を含めないよう注意します。

社外向け講演

社外向けは、ブランド体験と信頼づくりが大切です。参加の手順をできるだけ簡単にし、題名や見どころを分かりやすく伝えます。事例は具体的で、誰にどう役立つのかをはっきり示します。録画は期間を区切って公開し、次のイベントや資料請求へ自然に進める導線を用意します。

教育・行政向け講演

教育や行政では、正確さや公開の範囲、記録の保管が重要です。引用や出典、利益に関わる注意書きを明確にし、配布物の確認を複数人で行います。字幕や通訳、文字起こしの精度を高め、画面の配置は手話や口元が見やすい形にします。問い合わせ先をはっきり示し、後から見ても分かる形で資料を整理します。

オンライン配信におけるよくある質問

Q1. どの配信サービスを選べばいいですか?

A1.配信サービスは「参加人数」「ログインの要否」「質問や投票の有無」「録画と字幕の扱い」「社内外どちら向けか」で選びます。社外向けで申込管理や荒らし対策を重視するなら、Zoomウェビナーのようなイベント機能付きが扱いやすいです。社内向けで認証や権限管理を優先するなら、Microsoft Teamsが運用をまとめやすいです。URLだけで手軽に視聴させたい場合はYouTube Liveが便利ですが、申込情報の把握は別設計が必要です。初開催は、既に社内で使っているサービスを優先し、操作の学習コストを減らすことが成功への近道になります。

Q2. 最低限の機材・回線は何が必要ですか?

A2.基本は「カメラ:フルHD対応」「マイク:外付け(単一指向)」「照明:正面+補助」「PC:不要アプリ停止+通知OFF」「回線:有線で上り10Mbps目安」です。ノートPC内蔵カメラでも実施は可能ですが、外付けマイクを導入すると聞き取りやすさが大きく改善します。照明はデスクライトでも構いませんが、顔の影を減らすと印象が上がります。回線は可能な限り有線を使い、無線の場合はルーターの近くで他機器の通信を減らします。予備としてモバイル回線や別URL、代替マイクを用意すると安心です。

Q3. 当日にトラブルが起きたらどう対応しますか?

A3.一次対応は順番が大切です。音の不具合は「ミュート解除→入出力切替→USB再接続→アプリ再起動」、映像は「仮想背景OFF→不要アプリ終了→解像度を一段下げる→再入室」を試します。回線不安定は「有線化→他アプリ停止→別回線へ切替」を実施します。3分で復旧できない場合は、あらかじめ用意した“別URLへ避難”や“電話音声で継続”に切り替えます。司会は状況を短く説明し、チャットで手順を貼り付けます。進行役・配信担当・サポートの役割分担を決めておくと、対応が早くなります。

まとめと次の一歩

今日からできる準備リスト

本ガイドは、新入社員の方でも迷わず進められるよう、やさしい言葉でオンライン 講演会 やり方をまとめました。今日できることは、(1)目的と相手を一文にする、(2)題名と見どころを3点書き出す、(3)講師候補と打ち合わせ日程を出す、(4)申込ページの下書きを作る、(5)リハーサル日を決める、の五つです。この順で動けば、初開催でも安心して本番を迎えられます。小さく始めて学び、次に生かす習慣をつくることが、継続的な成功への近道になります。

講演依頼.comでは講師派遣のみならず、主催者様の開催趣旨、ご要望に合わせてウェビナー開催におけるアドバイスをしております。また、講師とも連携を図り、通常講演とは違ったオンライン講演・ウェビナーならではの見せ方、伝え方を都度カスタマイズさせていただいております。開催にあたりご不安な点などございましたらお気軽に講演依頼.comまでお問合せください。

――企画・文:講演依頼.com編集部 /監修:講演依頼.com 営業部

講演会開催準備|人気記事 TOP5

【例文付き】安全大会のスローガン(安全標語)の作り方

講演会の準備完全ガイド|成功させるための9つのステップと注意点

講演会とは?メリットから成功のポイントまで徹底解説

オンライン講演会のやり方 完全実践ガイド

講演・セミナーの

ご相談は無料です。

業界21年、実績3万件の中で蓄積してきた

講演会のノウハウを丁寧にご案内いたします。

趣旨・目的、聴講対象者、希望講師や

講師のイメージなど、

お決まりの範囲で構いませんので、

お気軽にご連絡ください。