第3回KATARI レポート

ディズニーと三越から学ぶ、日本人にしかできない「気づかい」の習慣

開催日時|2025年10月16日(水)18:00~19:15

上田比呂志

フロリダディズニーワールドエプコットセンター元ジャパンパビリオンディレクタ ー(取締役)

「もっと気軽に、もっと深く、ビジネスの知見を学べる場を」

そんな想いから誕生したのが、講演依頼.comが主催するオンライン講演サービス「KATARI(カタリ)」です。

KATARIの大きな特徴は、ライブ配信と“対話型”の講演形式。全国どこからでも参加できるだけでなく、質疑応答の時間をたっぷり30分確保。講師と参加者の双方向コミュニケーションを重視し、「聞いて終わり」ではなく、「納得して終わる」講演体験を提供しています。

この取り組みは、従来のリアル講演や録画配信とは一線を画し、参加者がその場で疑問をぶつけ、深掘りすることのできる“学びの実践現場”となっています。

Chapter 01 第3回KATARIの概要

第3回の講演は、2025年10月16日(木)18:00〜19:15に開催されました。登壇者は、ディズニーと三越という、"おもてなし"の最前線で活躍してきた上田比呂志さんです。

大正時代創業の老舗料亭に生まれ、幼い頃から"おもてなし"を学んで育った上田さん。三越入社後、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの日本館ディレクター(取締役)を歴任。2020年東京オリンピック・パラリンピックのおもてなし親善大使育成塾講師を務めるなど、第一線で活躍を続けています。

テーマ:「ディズニーと三越から学ぶ、日本人にしかできない気づかいの習慣」

講演時の上田さんは紺のスーツに青いポケットチーフという装いで登場。画面越しでありながら、その穏やかな語り口と確かな経験に裏打ちされた言葉は、参加者に深い納得感を与える時間となりました。

三越とディズニー、異なる文化の現場で培われた“人を想う力”が、これからの日本のビジネスを生きるヒントとして響きました。

Chapter 02

講演内容ダイジェスト

AI時代に問われる「人としての在り方」

上田さんの講演は、単なる接客ノウハウの伝授ではありませんでした。それは、AI時代において「人間は何をすべきか」という根源的な問いへの応答であり、日本人が本来持っていた"気づかい"という文化の再発見でもありました。

AI時代だからこそ、足元を見つめ直す

「AIによって『人って何をすればいいの?』という疑問が増えてきています。今こそ立ち止まって、足元を見つめ直すときです」

上田さんは冒頭、現代のビジネスパーソンが直面している課題を端的に言語化しました。技術が進化し、効率化が進む一方で、人間にしかできない価値とは何か。その答えが「気づかい」であり、「おもてなし」であると上田さんは語ります。

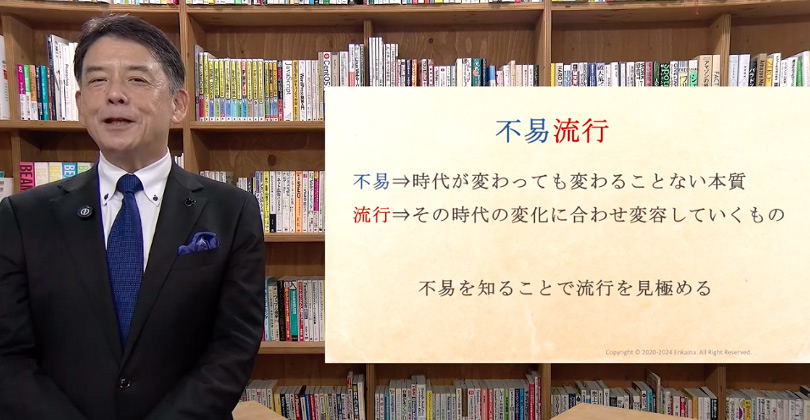

伝統は革新によってつくられる—変えるべきものと、守るべきもの

上田さんは「不易流行」という言葉を引用しながら、時代が変わっても変わらない本質、それが「人としての在り方」であり、「気遣いや企業理念」であると強調しました。

「伝統は革新によってつくられる。変えてはいけないもの、変えなければいけないものを見極める。そのバランスをどう取るかが大切な時代です」

この言葉には、ディズニーと三越という、いずれも長い歴史を持つ組織で働いてきた上田さんならではの視点が込められています。

ブランドとは、ただ守られるものではなく、常に進化しながら受け継がれていくもの。そのバランス感覚こそが、現代のリーダーに求められる資質だと語りました。

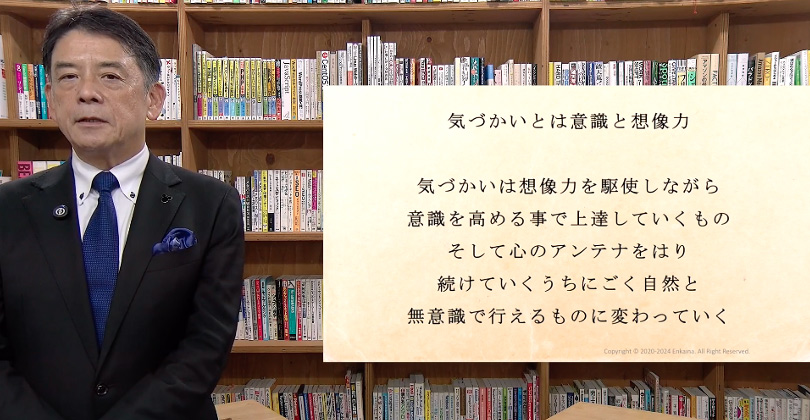

気づかいは「意識と想像力」、そして無意識にできるまで磨く

「気づかいとは、意識と想像力。想像力を駆使し、見えないものを見る心のアンテナをはり、無意識にできるようにしていく」

上田さんは、気づかいを自転車に例えました。最初は乗れなくても、毎日練習すれば自然に乗れるようになる。気づかいも同じ。やり続けることで、無意識にできるようになると語ります。

この「意識を無意識に磨いていく」というプロセスこそが、おもてなしへの道だと示しました。

「働く」とは「傍を楽にさせてあげる」こと

「働くとは『傍(はた)を楽(らく)にさせてあげる』こと」

この一言には、上田さんが大切にしてきた仕事観が凝縮されています。仕事とは自分のためだけのものではなく、すぐ近くの周囲の人々を楽にし、喜ばせるためのもの。

そして、「おもてなしや気遣いは奉仕ではない。自分が楽しむこと。お客様が喜ぶ姿を見て自分が楽しむ。人としての在り方が大切です」と語り、一方的なサービスではなく、双方向の喜びこそが本質であると示しました。

ディズニーで学んだ「マジカルモーメント」を生み出す力

上田さんは、フロリダのディズニーワールドで日本館の運営に携わった経験から、ディズニー流のホスピタリティの本質を語りました。

日本館のレストランでは、日本人スタッフと外国人スタッフの間でコミュニケーションの課題がありました。

「裏方の仕事は、掃除をしても評価されない。お客様からもお礼を言われない。だから、スタッフ同士でお礼を言うようにしました。すると動きが早くなっていくんです」

上田さんは、「ありがとう」という言葉が持つ力を信じ、実践しました。それは単なる感謝の言葉ではなく、「存在承認」そのものでした。

「ありがとうは存在承認。日常の挨拶が相手の存在を承認していることになる。自己肯定感が高まり、苦しんでいる状況から抜け出せる」

この取り組みによって、ベトナム人スタッフが自主的にナプキンで白い鶴を折り、ゲストを喜ばせるようになったといいます。人は命令では動かない。心が通じたときに動く。その原則を体現したエピソードでした。

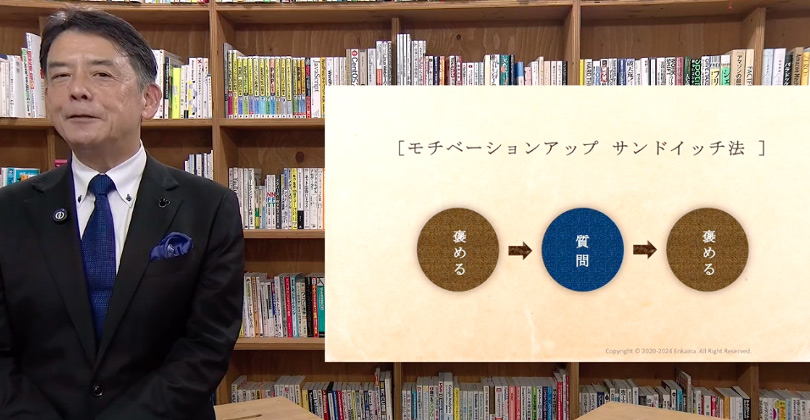

「サンドイッチ法」で部下のモチベーションを高める

上田さんが実践してきたコミュニケーション術のひとつが「サンドイッチ法」です。

「褒める→質問→褒める。まず褒めて、何か質問ない?と聞いて、また褒める」

叱る必要があるタイミングは必ずある。しかし、叱っても相手に伝わるためには、日頃からサンドイッチ法でコミュニケーションをとり、信頼関係の下地を作っておくことが大切だと上田さんは語ります。

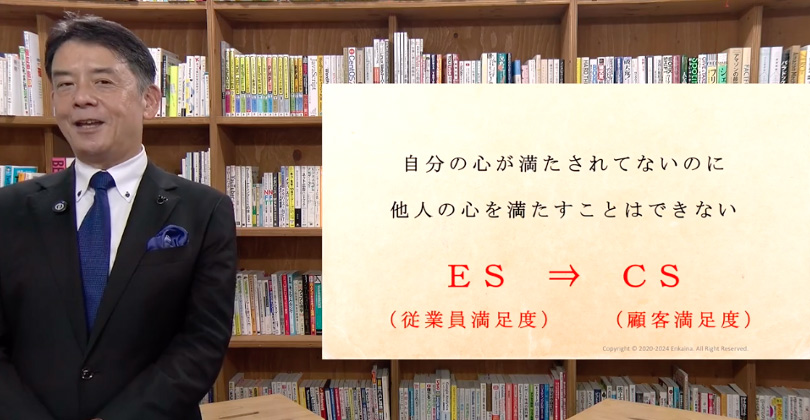

ESが上がれば、CSは上がる—心のゆとりが生む好循環

「自分の心が満たされていないのに、他人の心を満たすことはできない。ES(従業員満足度)が上がれば、CS(顧客満足度)は上がる」

なぜ、気づかいができないのか。それは心のゆとりがないからだと上田さんは指摘します。

「多くの企業が業績や数字から入ってしまう。すると、心が苦しくなり、ゆとりがなくなる。業績への執着は必要ですが、ゆとりがなければ業績は上がらない。本当に成果を上げるためには、社員一人ひとりの心のゆとりを大切にしなければならない」

この言葉には、従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)の関係性への深い洞察がありました。それを“綺麗事”として終わらせず、日々の現場で当たり前のように実践していく姿勢こそが、上田さんの信念として伝わってきました。

人は人によって磨かれる—コミュニケーションが職場を変える

「仕事を楽しむ。お互いが思いやりの心を持ち、歩み寄り語りかける。心を柔らかくして互いを尊敬し、磨き合い、創造力を高め、あたりまえのレベルを上げていく」

上田さんは、人材育成の本質は「人は人によって磨かれる」ことにあると語ります。

「お互いを気づかうコミュニケーションが職場の風土を変えていく。喜びは分かち合うことで掛け算になり、問題は割り算になる」

この言葉は、チームビルディングの核心を突いた、シンプルでありながら深いメッセージでした。

Chapter 03 上田比呂志さんとの質疑応答

KATARIの真骨頂は、参加者からの率直な質問に講師が真正面から答える濃密な時間です。

通常の講演会では、質疑応答の時間は10分程度が一般的ですが、KATARIでは、講師と参加者の「対話」を重視し、30分という時間が確保されます。

Q1|「おもてなしは、お客様だけでなく仕事仲間の中でも醸成できるものか?」

上田さんは、すべてのベースになるのは「コミュニケーション」だと断言しました。お客様への真のおもてなしは、まずチームや組織の内部で実践されていなければ成り立たない。仲間同士が尊重し合い、心理的安全性が確保された環境でこそ、本物のホスピタリティが生まれると語ります。

「お客様へのおもてなしは、チーム内でできていなければできません」

その言葉は、顧客満足を追求する前に、まず足元である組織内部の関係性を見つめ直すことの重要性を、参加者一人ひとりに強く印象付けました。

Q2|「お客様の満足度を上げる方法、それを社内に普及させる方法は?お客様に直接、触れる部署とそうでない部署で温度差があります」

この根深い課題に対し、上田さんは「自分の仕事がお客様にどう繋がっているかを具体的に見せてあげること」が解決策だと答えました。バックオフィスであれ開発部門であれ、自分の業務が最終的にお客様のどのような喜びや感動に結びついているのか。その因果関係を可視化することで、当事者意識が芽生えます。

「仲間がやったことが、お客様にどう影響したかを見せてあげましょう。そうすることで、自分たちの仕事が単なる業務ではなく、お客様の笑顔を生み出す一部であることに気づき、何のためにやるのかが見えてきます」

この視点は、部署間の温度差を解消し、全社員が同じ目的意識を持って価値創造に取り組むための、実践的なアプローチとして大きなヒントとなりました。

Q3|「部下に対して、どの程度、自己決定を任せていたか」

上田さんの答えは「かなり任せていた」という明快なものでした。ただし、それは単なる放任ではないと続けます。最も重要なのは、上司が「失敗したときは自分が責任をとる」という覚悟を持つこと。部下が安心して挑戦できる土台を整え、必要なアシストはしつつも、温かく見守る。失敗したときは自分が責任をとる。その覚悟と勇気を持つかどうかです」

部下の成長を心から信じ、最終的な責任はすべて引き受けるというリーダーとしての姿勢。その覚悟こそが、部下の主体性を最大限に引き出し、強い組織を育むという力強いメッセージとして、多くの管理職の参加者に響きました。

Q4|「世代が一回り違う部下を指導する上で気をつけることは?」

年下の部下には、目先のテクニックだけでなく「物事の本質」を伝えることが肝心だと上田さんは語ります。上司と部下では、物事を見る視点の高さ(視座)や範囲(視野)が異なるのは当然。だからこそ、上司は部下の視座を引き上げ、視野を広げる手助けをする存在でなければなりません。

「この上司と接したら自分の視野や視座が広がることをわかってもらう。あなたが憧れる存在になることです」

そのためには、上司自身が驕ることなく学び続け、己を磨き続ける姿勢が不可欠。そうすれば、部下は自ずとついてくるという上田さんの言葉は、世代を超えた信頼関係を築くための真理として、参加者に深い感銘を与えました。

その他の質問は以下のようなものです。

- なんど言ってもやってくれない社員にどう接するのか?

- 介護のためにディズニーを離職したとき、どう思ったか?職場復帰したときに不安はあったか?

- 心のゆとりがなくなり、いっぱいいっぱいになったときの切り替え方は?

- 上司への気遣い、おもてなしで特に気をつけることはなにか?

- 自分で仕事を抱え込んでしまう人と、どうやって付き合えばいいか?

- メールやチャットなどオンラインにおける気遣いはどうすればいいか?

- 企業において「気遣い」を可視化し、フィードバックするにはどうすればいいか?

こうした質問が自由に投げかけられる空気感と、それに対して真摯に答える講師との対話の往復こそが、KATARIの学びを深めています。

Voice 参加者の声—「気づかい」の本質に触れるひととき

今回のKATARIでは、参加者から「気づかいとは何か」「どうすれば周囲を幸せにできるか」といった、普遍的な問いと向き合う声が数多く寄せられました。上田さんの言葉は、業種や年代を問わず、人としての“在り方”を見つめ直すきっかけとなったようです。

以下は、その中から印象的な声を抜粋・整文したものです(※一部編集あり)。

「“働く”の意味が変わる言葉に出会えた」

サービス業・20代より上田さんが幼少期に出会ったという、「働くとは、傍(はた)を楽にさせてあげること」という言葉がとても印象的でした。仕事をする上での意識が変わる、大切な一言になりました。

「気づかいはすべての人間関係に通じると再認識」

サービス業・30代よりお客様に対してだけでなく、職場の仲間や家族など、あらゆる人間関係において“気づかい”がいかに大切かを改めて学ぶ機会となりました。

「評価より、声かけが文化をつくる」

人事担当・40代より企業における気づかいは、数字で評価するよりも“声かけ”が大事だという言葉に、ハッとさせられました。自社の文化や仕組みを見直す良い機会になりました。

KATARIでは、こうした“人の本質に迫る”対話を通じて、参加者が自らの立場に引き寄せて考える時間を提供しています。次回の開催にも、ぜひご期待ください。

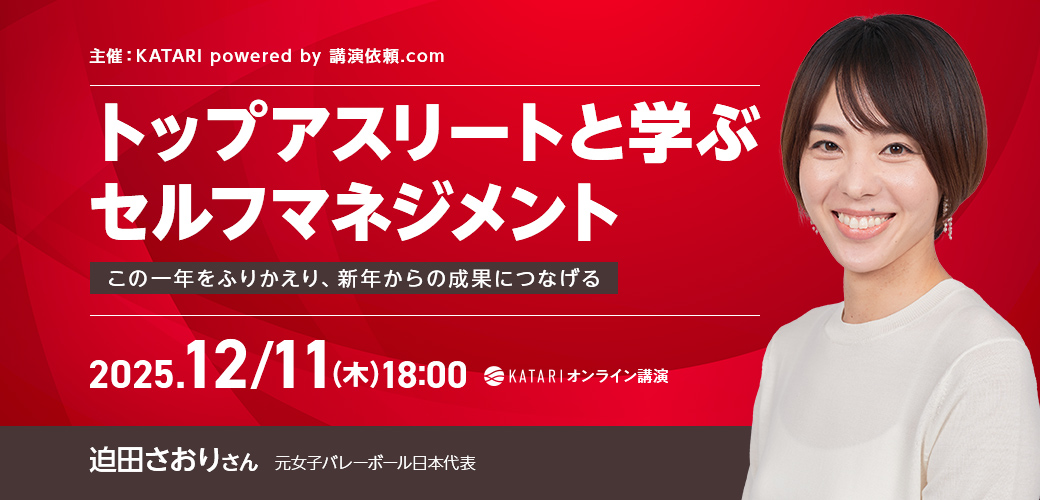

Next 次回予告:第4回KATARIは12月11日(木)開催予定

第3回KATARIは、内容・形式ともに参加者から高い評価を得て幕を閉じました。その余韻も冷めやらぬ中、すでに第4回の開催が決定しています。

次回は、2025年12月11日(木)に実施予定。

テーマは「オリンピックメダリストのセルフマネジメントに学ぶ〜この一年をふりかえり、新年からの成果につなげる〜」 講師は、元女子バレーボール日本代表でロンドン五輪銅メダリストの迫田さおりさんです。

年末という節目の時期に、トップアスリートから学ぶセルフマネジメントの極意。第3回を逃した方も、次回こそはぜひリアルタイムでの参加を。ただ聞くだけでは得られない、"質問できる講演"という体験を味わってみてください。

Conclusion おわりに:人を動かすのは、心の“在り方”

第3回のKATARIを通して感じられたのは、「おもてなしや気づかいは、技術ではなく、人としての在り方そのものである」ということでした。

上田さんの講演は、単なるノウハウや成功談の共有ではなく、「どう生きるか」「どう関わるか」「人として何を大切にするか」といった、すべてのビジネスパーソン、すべての人間に向けた問いかけの連続でした。

三越とディズニーの両方で“おもてなしの真髄”を体得してきた上田さんの言葉には、伝統と革新をどう調和させるかという現代的な問いが息づいています。

AIの時代だからこそ、人の心をどう動かすか?その本質を見つめ直し、これからの時代に必要なコミュニケーションの在り方を学んだ講演でした。

KATARIは、そのような問いに出会い、自ら考える機会を得られる貴重な場です。形式的な学びではなく、双方向のやり取りにより学びを得て、持ち帰ることができる。そんな体験に価値を感じる方は、ぜひ次回のKATARIにも注目してみてください。

詳細・申込みはKATARI公式ページからご確認いただけます。

Profile 講師紹介

上田比呂志

フロリダディズニーワールドエプコットセンター元ジャパンパビリオンディレクタ ー(取締役)

大正時代創業の老舗料亭に生まれる。幼い頃より家業を手伝い、"おもてなし"という、日本文化のDNAを受け継いで育つ。1982年に大手デパート・三越に入社。同社の社内研修制度によりフロリダで開催されたウォルトディズニーワールドの「フェローシッププログラム(人材育成プログラム)」に参加。1年間、世界11ヶ国の人々とディズニーユニバーシティに通い、ディズニーマネジメント(ディズニーウェイ)を学ぶ。その後、フロリダにてディズニーワールドエプコットセンターのジャパンパビリオンディレクター(取締役)に就任するなど、世界を舞台に人材教育・マネジメントに従事。