第2回KATARI レポート

渡部陽一さんと、平和について考えてみませんか?

開催日時|2025年8月28日(水)18:00~19:15

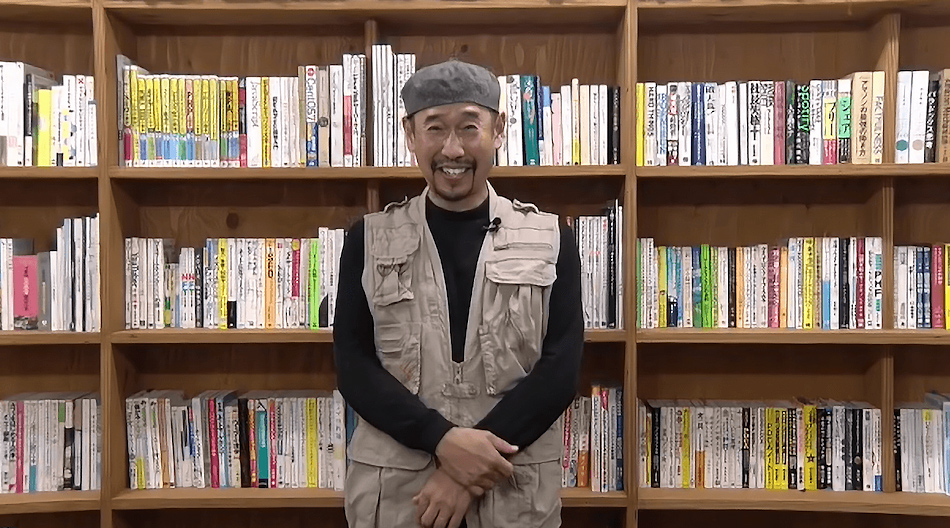

渡部陽一

戦場カメラマン

「もっと気軽に、もっと深く、ビジネスの知見を学べる場を」

そんな想いから誕生したのが、講演依頼.comが主催するオンライン講演サービス「KATARI(カタリ)」です。

KATARIの大きな特徴は、ライブ配信と“対話型”の講演形式。全国どこからでも参加できるだけでなく、質疑応答の時間をたっぷり30分確保。講師と参加者の双方向コミュニケーションを重視し、「聞いて終わり」ではなく、「納得して終わる」講演体験を提供しています。

この取り組みは、従来のリアル講演や録画配信とは一線を画し、参加者がその場で疑問をぶつけ、深掘りすることのできる“学びの実践現場”となっています。

Chapter 01 第2回KATARIの概要

第2回の講演は、2025年8月28日(木)18:00〜19:15に開催されました。第2回KATARIのテーマは「渡部陽一さんと、平和について考えてみませんか?」

登壇者は戦場カメラマンの渡部陽一さん。明治学院大学を卒業後、紛争地域での取材を重ね、戦争の悲惨さや現地の人々の家族の絆、命の輝きを独自の視点で捉え、生きた声として伝え続けています。

その原点は学生時代に遡ります。アフリカの狩猟民族の暮らしを学ぶ授業に触発され、実際に会ってみたいと考え、アルバイトで貯めた資金をもとにジャングルへと向かいました。バックパッカーとして現地に入った際、偶然遭遇したのがルワンダ内戦でした。血にまみれ、泣きながら助けを求める子どもたちに出会いながらも、旅行者として何もできない自分を痛感します。

そのとき「子どもの頃から好きだったカメラを仕事にすれば、子どもたちの現状を世界に気づいてもらえるのではないか」と決意しました。

「もしあのときアフリカに行っていなければ、戦場カメラマンにはなっていなかった」と渡部さんは振り返ります。

直前までウクライナやガザの戦場を取材していた渡部さん。その体験に裏打ちされた語りは、画面越しにも熱を帯び、参加者一人ひとりに「平和を考える」という深い問いを投げかける時間となりました。

Chapter 02

講演内容ダイジェスト

渡部陽一さんと、平和について考えてみませんか

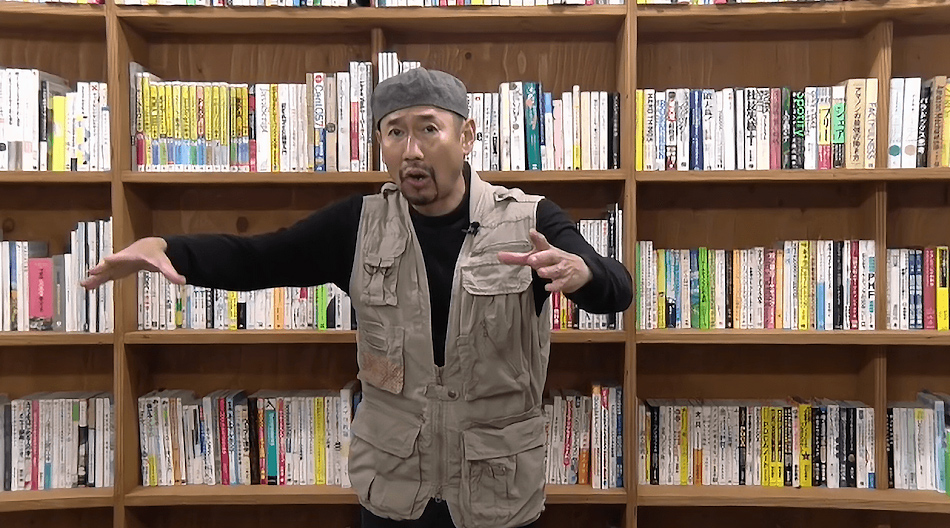

渡部陽一さんは、約9,000名の講師陣の中で、2024年上半期の講演依頼数ランキング第1位を獲得しています。その理由は一目瞭然でした。身振り手振りを交えた独特の語り口が強い印象を残し、落ち着いた口調でありながら要所では大きなジェスチャーを織り交ぜることで、言葉だけでは伝えきれない「熱」を乗せるのです。まさに、戦場(現場)を背負ってきた人にしか出せない体温が伝わります。講演は大きく3つの柱で構成されました。

- 第1幕:戦場に立たされた一人の14歳の中学生の女の子のメッセージ

- 第2幕:戦場の病院や医療現場の状況

- 第3幕:戦場カメラマンという仕事と、その仕事術

※本レポートでは具体的なエピソードには触れず、参加者だけの体験価値を守るため、意図的にネタバレを避けています

第1幕では、「教育こそが子どもたちの環境を変える原動力だ」という視点、第2幕では、戦争が始まったとき各国が最初に狙う標的、その実態が具体的に語られました。第3幕では、「カメラや取材などの技術は全体の20%にすぎない。残りの80%が戦場カメラマンに重要」という言葉が強い印象を残しました。

いずれのパートでも一貫していたのは、世界中の子どもたちの声を届けること、そして、日本の子どもたちの声を世界へと橋渡しすることが戦場カメラマンの使命であるという渡部さんの想いです。

講演の随所で強調されたのは、「教育が、はじめの一歩を生み出す原動力になり得る」という視点でした。学びの場が破壊されるのが戦争であり、だからこそ学びを守ることが未来を守ることにつながる。

そのメッセージは、オンラインの会場全体に静かに、しかし確かに浸透していきました。

Chapter 03 渡部陽一さんとの質疑応答

KATARIの真骨頂は、参加者からの率直な質問に講師が真正面から答える濃密な時間です。

Q1|「現地で信頼関係を築くために心掛けていることは?」

渡部さんが真っ先に挙げたのは「リスペクト(敬意)」でした。国籍や宗教、民族にかかわらず、相手の文化や暮らしに「お邪魔させていただく」という姿勢を忘れないこと。日本の常識を押し付け、土足で踏み込むような態度では、相手の心は決して開かれない。それが渡部さんの根っこにある、大切な“世界の架け橋”となる力だと語ります。

「リスペクトの気持ちさえあれば、どんな国に行っても必ず寛容さや人のやさしさに触れられるんです」

その言葉は、取材現場に限らず、日常の人間関係やビジネスにも通じる普遍的な教えとして、参加者の胸に深く響きました。

Q2|高校生から:「ガザやイスラエルの人々が最も願うことは?」

この問いに、渡部さんは迷いなく「まずは戦闘を止めること」と答えました。爆撃が続くかぎり、誰も安心して暮らすことはできない。戦闘をやめたあとの交渉の有利不利よりも先に、人々が願うのは「停戦」という一点だと語ります。

そして「日本にいて無力だと感じるかもしれないが、そうではない」と続けました。好きなことや得意なことを突き詰めれば、いまは国境を越えて人とつながれる時代。

渡部さん自身がカメラを通じて世界と接続したように、誰もが自分の手段で世界と関わることができると力強く語りました。

この言葉は、高校生のみならず、社会人にとっても「自分の強みを軸に世界とつながる」という大きなヒントになりました。

Q3|「戦地の人々は、日本人をズルいと思っているのか?」

この質問には、意外な答えが返ってきました。渡部さんによれば「ズルい」というよりも「関心と敬意」だというのです。

世界中で取材をしていると、現地の人々から必ず聞かれるのが「ジャパンってどんな国なの?」という質問だといいます。80年近く戦争をしていない小さな島国が、なぜ経済的に発展し、平和を維持しているのか。日本の人々はどんな暮らしをしているのか。彼らの目には、日本は不思議で、魅力に満ちた存在として映っているのです。

「夜に自由に買い物に行けるのか?」

「友達とお茶をしたり、遊びに出かけたりできるのか?」

「そんな国、本当にあるのか?」

こうした質問は、戦地の子どもや大人から繰り返し投げかけられると渡部さんは語りました。日本の治安の良さや日常の自由は、世界の多くの人々にとって“憧れ”であり“奇跡的な平和”として受け止められているのです。

「私たちが当たり前だと思っている日常は、実は世界から見れば驚きそのものなんです」

渡部さんのその言葉は、普段の暮らしを改めて見つめ直すきっかけとなりました。

Q4|会社員から:「仕事がうまくいかないときの心構えは?」

戦場での危機管理の話から導かれた答えは、「選べる力を持つこと」。ひとつの道を貫く美しさもあるが、環境が変わっても選び直せる柔軟性こそが現代の強みだと渡部さんは語ります。

「小さな選択を繰り返すことで、自信は積み重なっていく。失敗は選択肢を試すチャンスでもある。だから恐れず選んでほしい」

戦場という極限の現場で生き抜く知恵は、ビジネスや日常における私たちの意思決定にも重ね合わせることができます。

4つの質疑応答を通して伝わってきたのは、戦場の話が「遠い世界の出来事」ではなく、他者を尊重する姿勢、平和を当たり前と思わない視点、そして選択し続ける柔軟さといった、私たち自身の生き方や仕事に直結する学びであるということでした。

渡部さんの言葉は、単なる知識ではなく「生きる指針」として参加者の胸に刻まれていったのです。

Voice 参加者の声—戦地の現実から学ぶ、深い気づきの75分

今回の講演後、SNSやアンケートには多くの感想が寄せられました。戦地の子どもたちの姿や、平和な日本との対比を通じて、参加者一人ひとりが自分自身の立場から深い気づきを得た様子が伝わってきます。

以下は、その中から印象的だった2つの声をご紹介します(※一部抜粋、趣旨を損なわない範囲で編集しています)

「戦地の声が、オンライン越しにもすっと届いた」

人事職の参加者より戦後80年を迎え、テレビなどで特集番組を目にすることはありますが、渡部さんの講演はそれらとは全く異なり、戦地の人々に寄り添う“生の言葉”が心に響きました。一語一語を噛みしめるような語り口や身振り手振りから、画面越しでも熱量が伝わってきました。実際に質疑応答で質問に答えていただいたことで、さらに理解が深まり、大きな学びとなりました。

「日本の特殊性と平和の価値を実感した」

学生の参加者より世界的にも稀なほど平和な国で育った自分が、これから世界の人々とどう関わっていくのかを深く考えるきっかけになりました。講演を通じて、日本の特殊性や魅力を改めて感じると同時に、戦地で暮らす子どもたちの思いが強く伝わってきました。

「給食は本当にあるんですか?」という子どもの問いを聞き、自分がいかに恵まれているかを実感。もっと渡部さんの写真を見てみたい、そう強く思わせてくれる時間でした。

このように、渡部さんの講演は「戦地の現実を知る」ことにとどまらず、参加者それぞれが 「平和とは何か」「自分はどう生きるか”」を考える時間となっています。

一方的に知識を得るだけでなく、質疑応答や参加者同士の視点が重なり合うことで、新たな問いや学びが生まれる。KATARIは、これからもそんな対話の場を紡いでいきます。

Next 次回予告:第3回KATARIは10月16日(木)開催予定

第2回も、講師と参加者の双方向コミュニケーションが冴えわたり、“質問できる講演”の価値が際立ちました。

次回の第3回は10月16日(木)18:00〜19:15に開催予定。

“おもてなし”と“ディズニー流マネジメント”でお馴染みの上田比呂志さんをお招きします。「ディズニーと三越から学ぶ 日本人にしかできない気づかいの習慣」をテーマに、百年料亭の所作とDisney Wayを融合した実践メソッドを伝授。上田氏さんとの質疑応答も、たっぷり30分あります。

▼こんな方におすすめ!

- 「おもてなし」を競争力にしたいビジネスパーソン、組織

- ディズニーの人材育成を自社マネジメントに落とし込みたい経営者・人事・管理職

- 三越流の基本動作・所作を体系的に学びたい新入社員~中堅層

詳細・申込みは下記のボタンからご確認いただけます。

Conclusion おわりに:「伝える」ことは、橋を架けること

今回強く心に残ったのは、「伝える」ことは、関係を結ぶことだということでした。写真や言葉は、誰かの生活と誰かの生活をつなぐ橋になる。渡部陽一さんの語りは、その橋を熱と敬意で架けていく営みそのものでした。

そして、渡部さんが20代から10年以上もの間、どれだけ写真を撮ってもメディアに使ってもらえず、生活のために日雇いの仕事をしながら取材費を貯め続けたというお話です。成果が見えない中でも、毎日シャッターを切り、写真を学び続けた積み重ねが、今の活動につながっている。その姿勢は、続けることの尊さと、諦めない力の大切さを強く教えてくれました。

KATARIは、その橋を参加者自身の問いで強く、しなやかにしていく場です。学びを持ち帰り、また次の対話へ。その循環が、きっと私たちの仕事と日常を少しずつ変えていきます。

詳細・申込みは下記のボタンからご確認いただけます。

Profile 講師紹介

渡部陽一

戦場カメラマン

1972年9月1日、静岡県富士市生まれ。静岡県立富士高等学校 明治学院大学法学部卒業。戦争の悲劇とそこで生活する民の生きた声を体験し、世界の人々に伝えるジャーナリスト。 世界情勢の流れのその瞬間に現場で取材を続けている。取材は戦争が起こっている国々の家族模様や子どもたちの生活を中心とし、住民たちと共に長期にわたり生活し暮らしていくことで次第に見せてくれる「ありのままの表情や生の声」を大切におこなっている。講演会では、戦場で生活している人々の家族の絆や、取材を通じて見えてきた人間が持つ愛の深さ、命の大切さ、生きることの素晴らしさなど、普段ニュースで見ている戦場とは異なる一面を実際の写真とともに伝えていく。