第1回KATARI レポート

ガリガリ君に学ぶ現場力—赤城乳業・鈴木政次氏が語る、ヒットの裏側と組織づくりの極意

開催日時|2025年6月18日(水)18:00~19:15

鈴木政次

M.ソリューション代表/赤城乳業株式会社元常務取締役開発本部長

「もっと気軽に、もっと深く、ビジネスの知見を学べる場を」

そんな想いから誕生したのが、講演依頼.comが主催するオンライン講演サービス「KATARI(カタリ)」です。

KATARIの大きな特徴は、ライブ配信と“対話型”の講演形式。全国どこからでも参加できるだけでなく、質疑応答の時間をたっぷり30分確保。講師と参加者の双方向コミュニケーションを重視し、「聞いて終わり」ではなく、「納得して終わる」講演体験を提供しています。

この取り組みは、従来のリアル講演や録画配信とは一線を画し、参加者がその場で疑問をぶつけ、深掘りすることのできる“学びの実践現場”となっています。

Chapter 01 第1回KATARIの概要

記念すべき第1回の講演は、2025年6月18日(水)18:00〜19:15に開催されました。

登壇者は、かの有名な氷菓子「ガリガリ君」を世に送り出した赤城乳業株式会社 元常務取締役 開発本部長・鈴木政次さんです。

テーマ:「ガリガリ君に学ぶ現場力」

冷たいアイスから、なぜ“熱い現場力”が学べるのか。その答えは、鈴木さんの実体験を通じて語られた「現場から生まれた発想力」「失敗を許容する社内風土」「人を活かす組織文化」などにありました。

当日は、45分間の講演と30分間の質疑応答という二部構成で実施。講師から一方的に話を聞くだけでなく、参加者の質問に対してじっくり丁寧に答える対話の時間が大いに盛り上がり、「学びの場」としてのKATARIの真価を強く印象づけました。

Chapter 02

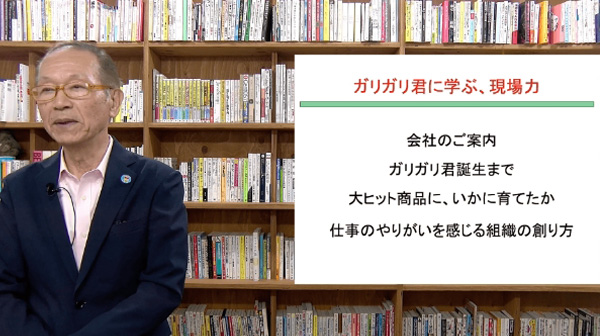

講演内容ダイジェスト

ヒットの裏側にある、現場の哲学とは

ガリガリ君という誰もが知るヒット商品の裏側には、日々の現場での判断と試行錯誤の積み重ねがありました。鈴木政次さんが、自らの経験をもとに3つのテーマに沿って話をしました。

- 予期せぬ偶然をヒントに変える、柔軟な発想術

- 一貫した価値を届け続ける、信頼されるブランドの育て方

- 人間関係を土台にした、現場が動き出す組織づくりの工夫

これらは単なるアイス業界の成功事例ではなく、商品開発・ブランド戦略・組織づくりなど、あらゆる業界・職種に応用できる本質的なヒントにあふれています。

Chapter 03

「失敗はアイデアの宝庫」

ガリガリ君の開発秘話に見る“発想術”

「狙って作った商品ではなかった」。鈴木さんのひと言が空気を変えました。

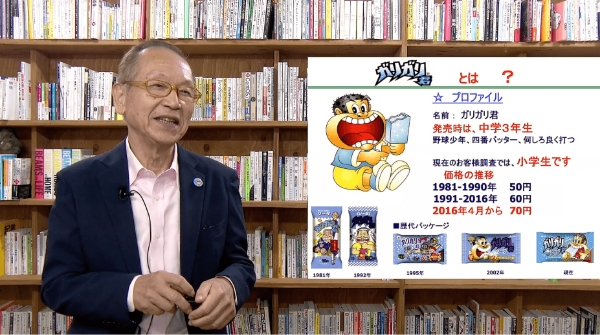

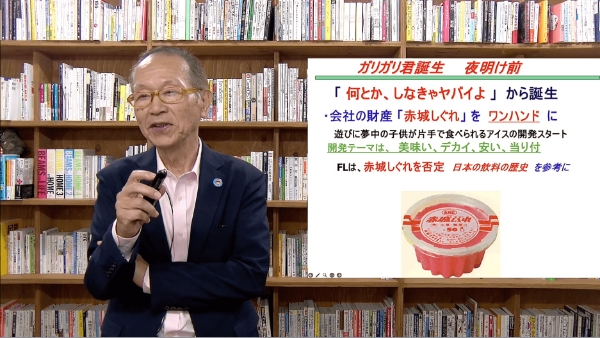

大ヒット商品「ガリガリ君」は、戦略的な企画や精緻なマーケティングの成果ではなく、むしろ“やむにやまれぬ”現場の選択から生まれたものでした。

背景には、当時の自社商品「赤城しぐれ」に変わる商品を生み出すという課題がありました。遊びに夢中の子供が片手で食べられる「ワンハンドで食べられるアイス」を作る。そんなテーマから、新しいスタイルのアイスづくりが始まります。

開発会議ではカキ氷を削るときの「ガリガリ」という音がヒントとなり、商品名が決定。しかし「ガリガリ」だけでは商標登録ができず、当時の社長が「じゃあ“君”をつければ?」と提案し、「ガリガリ君」が誕生しました。

しかし、ある時期に実施した3万人規模の消費者調査では成果が出ず、「ガリガリ君が嫌いな人」に着目したグループインタビューを実施。

「田舎くさい」「歯ぐきが出ている」「汗が泥臭い」など、女性層からの厳しいフィードバックを真正面から受け止め、ガリガリ君は全面リニューアルされます。

鈴木さんは「女性のご意見に助けられた」と振り返り、そこから“見た目の大切さ”を再認識したといいます。

「失敗や偶然を排除しようとせず、拾える人間が、次のヒットをつくる」

そう、鈴木さんは語ります。

このエピソードからは、「正解を探す思考」ではなく、“目の前の偶然や失敗にどう意味を見出すか”という姿勢、発想とは、“解釈力”であることを学ぶことができました。

Chapter 04

「売れる」より「定着する」

商品—ロングセラーの裏側と変わらぬ価値訴求

食品業界において「一時的に売れること」と「長く愛されること」はまったく別物。鈴木さんは「定着」こそが最大の課題だったと明かします。

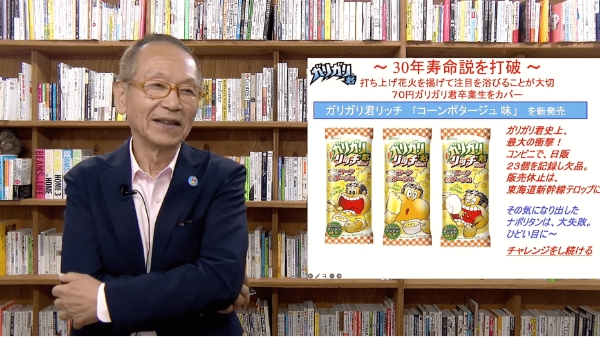

食品業界では「30年寿命説」が語られる中、ガリガリ君は40年以上も愛され続けています。その理由について鈴木さんは、単なる味やパッケージではなく、“一貫した価値訴求”と“進化する柔軟性”にあると語ります。

「同じ味が、いつでもどこでも買える安心感。それがブランドの核だ」と鈴木さん。 一方で、コーンポタージュ味やナポリタン味など、奇抜な期間限定商品も開発し、話題を創出し続けてきました。

「ナポリタンは失敗でした。でも、それでいいんです。失敗が次につながる」と笑う姿に、長期的視点の経営のあり方がにじみ出ます。

このエピソードからは、成功を一時的なヒットではなく、“継続的に信頼される仕組みをどう育てるか”という視点で考えることの大切さを学ぶことができました。

Chapter 05

「組織の主語を“自分”にする」

—人が育つ現場、問いが生まれる現場

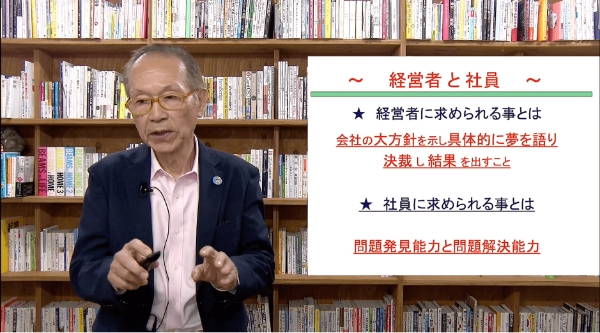

「社員に“会社のために働け”とは言いません。“自分のために働け”と言っています」

これは鈴木さんが繰り返し強調していた言葉の一つです。

赤城乳業は、以前は組織づくりに注力していなかったといいます。しかしその後、「委員会制度」や「声かけ活動(挨拶の徹底)」といった、いわば“人と人の距離を縮める小さな仕組み”を整え、社員が自発的に動き、学び、意見を出せる環境を育てていきました。

印象的だったのは、次のフレーズです。

- 「会社のDNAを大切にしながら、変化に対応できる人が生き残る」

- 「上司は役割を“演じ切る”ことが求められる」

- 「情報が集まる人になる。それが、現場力の第一歩」

組織づくりとは大きなシステムではなく、人間関係の積み重ね。

- 「社員には、問題を発見し、解決できる力をつけてほしい」

- 「情報が集まる上司になるよう心がけてほしい」

そう語る鈴木さん自身、現場の声に耳を傾け、他者との対話から意思決定を導き出してきたと言います。失敗を許容し、挑戦を促す風土が、現場力を高める鍵だったのです。

このエピソードからは、「組織の課題」を“他人ごと”にせず、自らの手で変えるという意識が、チームを動かす原動力になることを学ぶことができました。

Chapter 06 質疑応答の濃密さがKATARIの真価

通常の講演会では、質疑応答の時間は10分程度が一般的です。しかしKATARIでは、講師と参加者の「対話」を重視し、30分という時間が確保されました。

今回の講演でも、参加者から寄せられた12の質問すべてに対して、鈴木さんが一つひとつ丁寧に回答。内容は商品開発から組織運営、社員教育、ブランド戦略まで多岐にわたり、どの問いにも実体験に裏打ちされたリアルな回答が返ってきました。

印象的だった質問のひとつに、「赤城乳業では社員教育に通常の3倍の費用をかけているというのは本当ですか?」というものがありました。

これに対し鈴木さんは、研修といっても一律に座学をするわけではなく、「劇団四季のライオンキングを見に行く」「大阪の良いホテルに泊まり、何を感じたかをシェアする」といった体験型の学びも多く含まれていると紹介。

「聞くだけの講演」で終わらず、「問いを持ち、対話によって深めていく」。まさにこの濃密な質疑応答こそが、KATARIならではの真価といえます。

その他の質問は以下のようなものです。

- 商品開発部に新卒配属された際に苦労したことは?

- 赤城乳業が冬向け商品の展開をやめ、アイスに集中した理由とは?

- 「ガリガリ君ドリーム」に込めたメッセージとは? 上司と部下の関係をどう捉えているか?

- 現場のメンバーとの会話から本質を見抜くために心がけていることは?

- 組織の2/6/2の法則において「人に関心を持つ心」をどう位置づけているか?

- 食品安全に関わるトラブルをどのように乗り越えてきたか?

- 本音を引き出すために意識していることは?

- 鈴木さんにとっての「最も大きな失敗」とは? そのときどう乗り越えたか?

- 5S工場をつくったことで、売上以外にどのような変化があったか?

- 顧客満足と営業成績のバランスをどうとっているか? 社員教育で伝えていることは?

- 令和の時代になっても、ガリガリ君のパッケージはリニューアルするのか?

こうした質問が自由に投げかけられる空気感と、それに対して真摯に答える講師との対話の往復こそが、KATARIの学びを深めています。

おまけ:鈴木さんが選ぶ「おすすめアイス」は?

最後には、講演依頼.comからのちょっとユニークな質問も飛び出しました。

「鈴木さんのおすすめアイスは何ですか?」

鈴木さんは少し笑いながら、こう答えました。

「ハーゲンダッツが出てきたときは、正直“これは勝てない”と思いました。対抗商品をアメリカでつくったこともあったんですが、やっぱり勝てなかったですね。生産体制も流通も、すべてが一流でした」

そしてもうひとつ挙げたのが、ホームランバー。

「このアイスもすごい。装置が本当に素晴らしい。アイスって実は酸化するんですが、それを防ぐためにアルミで包んであるんです。あれは技術の力です」

ちょっとした雑談のようで、そこにも“現場目線の洞察”と“謙虚な学びの姿勢”がにじんだ場面でした。

Voice 参加者の声—共感と学びに満ちた75分

今回の講演後、SNSや講演依頼.com宛に多くの感想が寄せられ、参加者一人ひとりがそれぞれの立場から深い気づきを得た様子が伝わってきました。

以下は、#KATARIの投稿や講演依頼.comに寄せられた声の中から、印象的だった2つをご紹介します(※一部抜粋、内容の趣旨を損なわない範囲で編集しています)

「単なるノウハウではなく、人生の先輩としての言葉だった」

マーケティング職の参加者より講師の鈴木さんのお話が、単なる言葉やノウハウの解説にとどまらず、人生の先輩としての温かみのあるアドバイスになっていたのが印象的でした。

そして、感銘を受けたのは、参加者の皆さんの学びへの意欲と熱量。質問の質が非常に高く、他の方のやりとりを聞いているだけで多くの学びがありました。

「難しい言葉は一切なく、本質をシンプルに伝えてくれた」

メディア業界・コンサルタント職の参加者より講演では難しいマーケティング用語は一切出てきませんでした。「お客さんが何を求めているか」「社員と組織が大事」「口コミが生まれる体験」など、ブランド作りの本質を、非常にわかりやすい言葉で伝えていただきました。

特に「ブランドになるには、長く続けること」という言葉が強く心に残りました。

質疑応答を含め、終始フランクで温かい語り口に、お人柄が滲み出ていました。

このように、KATARIの講演は「聞くだけ」では終わらず、参加者同士の姿勢や問いかけまでもが互いに刺激となる、学びの濃い時間となっています。

今後も、ただの“知識共有”にとどまらない、熱量ある対話の場として、KATARIは進化していきます。

Next 次回予告:第2回KATARIは8月28日(木)に開催予定

第1回KATARIは、内容・形式ともに参加者から高い評価を得て幕を閉じました。その余韻も冷めやらぬ中、すでに第2回の開催が決定しています。

次回は、2025年8月28日(木)18:00〜19:15に実施予定。テーマや講師は近日中に公開いたします。

第1回を逃した方も、次回こそはぜひリアルタイムでの参加を。ただ聞くだけでは得られない、“質問できる講演”という体験を味わってみてください。

Conclusion おわりに:KATARIの価値は、体験してこそわかる

第1回のKATARIを通して感じられたのは、「ビジネスの現場で役立つのは、実践的な知恵と、問いを深める対話である」ということでした。

鈴木さんの講演は、単なるノウハウや成功談の共有ではなく、「どう考えるか」「どう乗り越えるか」「人とどう関わるか」といった、現場で迷うすべてのビジネスパーソンに向けた問いかけの連続でした。

KATARIは、そのような問いに出会い、自ら考える機会を得られる貴重な場です。形式的な学びではなく、双方向のやり取りにより学びを得て、持ち帰ることができる。そんな体験に価値を感じる方は、ぜひ次回のKATARIにも注目してみてください。

詳細・申込みは下記のボタンからご確認いただけます。

Profile 講師紹介

鈴木政次

M.ソリューション代表/赤城乳業株式会社元常務取締役開発本部長

夏のうだる暑さの中、仲間や恋人、家族と食べたガリガリ君。発売から40年以上、世代を越えて私たちを楽しませてくれる、伝説的な商品を開発し育てた鈴木氏。講演では商品開発、マーケティング、営業、マネジメント、組織づくりをテーマにこれまでの経験をあますことなく伝える。また約9,000名の講演依頼.comの講師陣の中で、半期に1回行っている講演依頼数ランキングでは、6期連続の1位を獲得し殿堂入りを果たした。

夏のうだる暑さの中、仲間や恋人、家族と食べたガリガリ君。発売から40年以上、世代を越えて私たちを楽しませてくれる、伝説的な商品を開発し育てた鈴木氏。講演では商品開発、マーケティング、営業、マネジメント、組織づくりをテーマにこれまでの経験をあますことなく伝える。また約9,000名の講演依頼.comの講師陣の中で、半期に1回行っている講演依頼数ランキングでは、6期連続の1位を獲得し殿堂入りを果たした。